ガラス3Dプリントが切り拓く、光学・建築・医療の新たな製造革命

これまで当メディアでは、様々なガラス3Dプリンターを紹介してきたが、今回はさらに進化を遂げるガラス3Dプリント技術の最前線を紹介する。

高温溶融や光造形、低温成形など、多様な手法によって透明な構造体を造形する技術が次々と登場しており、MITやETHチューリッヒなど世界の研究機関がその可能性を押し広げている。

Maple 4(Maple Glass Printing)

カナダの Maple Glass Printing 社が開発した「Maple 4」は、卓上サイズのデスクトップ型ガラス3Dプリンターで、736×600×985mmというコンパクトな筐体に、約100kgの重量と標準電源(220〜240V)で動作する利便性を備える。

ノズル温度は最大1000℃に達し、200×200×300mmの造形領域で高流量のガラス押出が可能。自動メッシュレベリングや磁気ベッドを搭載し、ワンクリックで安定した造形を実現する。これにより、従来の高温炉を用いた複雑な工程を必要とせず、ガラス造形をより手軽に行える環境を提供している。

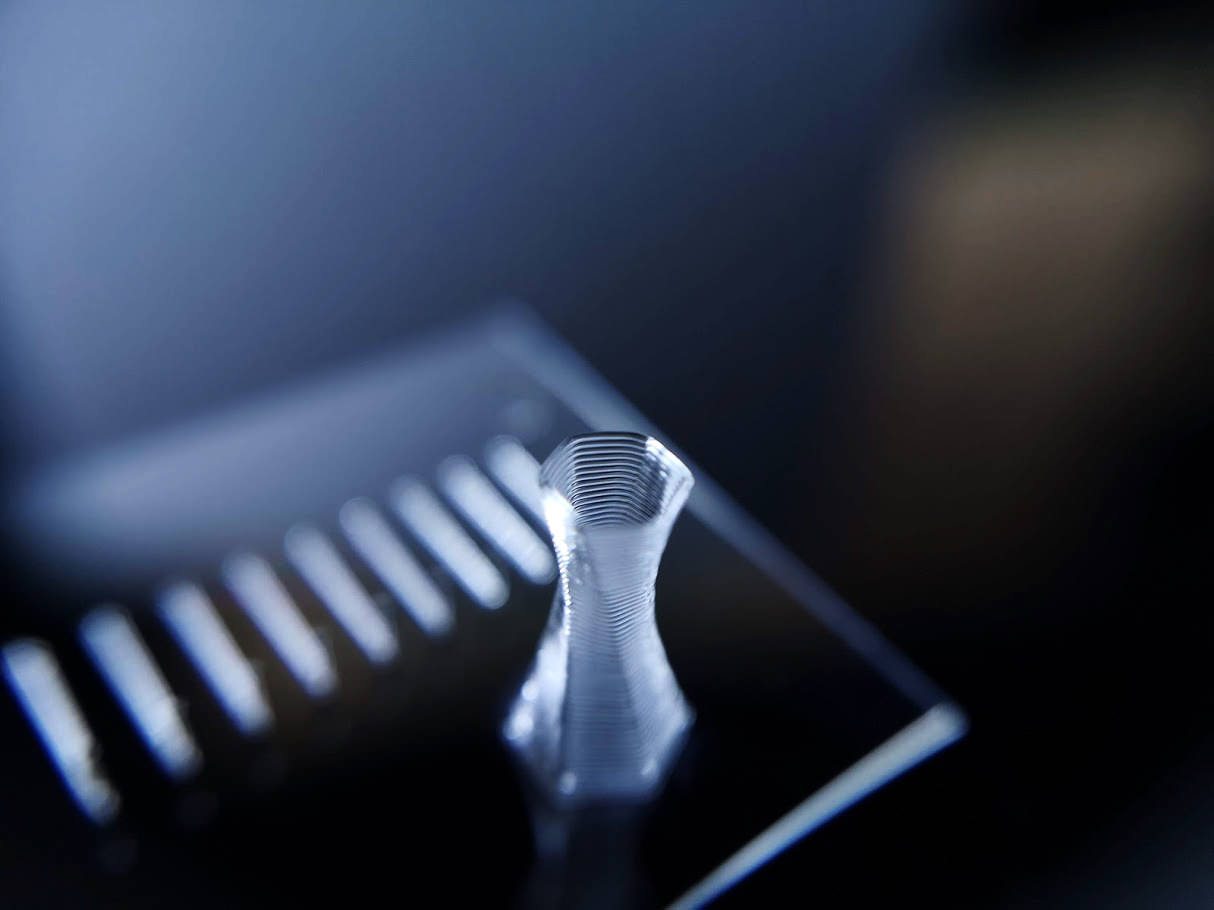

Nobula Glass 3D Printer(Nobula)

スウェーデンの Nobula 社が開発した「Nobula Glass 3D Printer」は、Direct Glass Laser Deposition(DGLD)技術を採用。レーザーによる非接触加熱で最大2200℃まで温度を制御し、ガラス粉末を樹脂のように積層する革新的なシステムだ。解像度は100〜250μm、造形速度は5〜200mm/分と幅広く、空洞構造や細密な装飾造形にも対応する。

シリカガラスを主材料とし、独自ソフトだけでなく市販スライサーにも対応しており、エネルギー効率と精度を両立し、研究・設計・製造など多様な分野での実用化が進む。

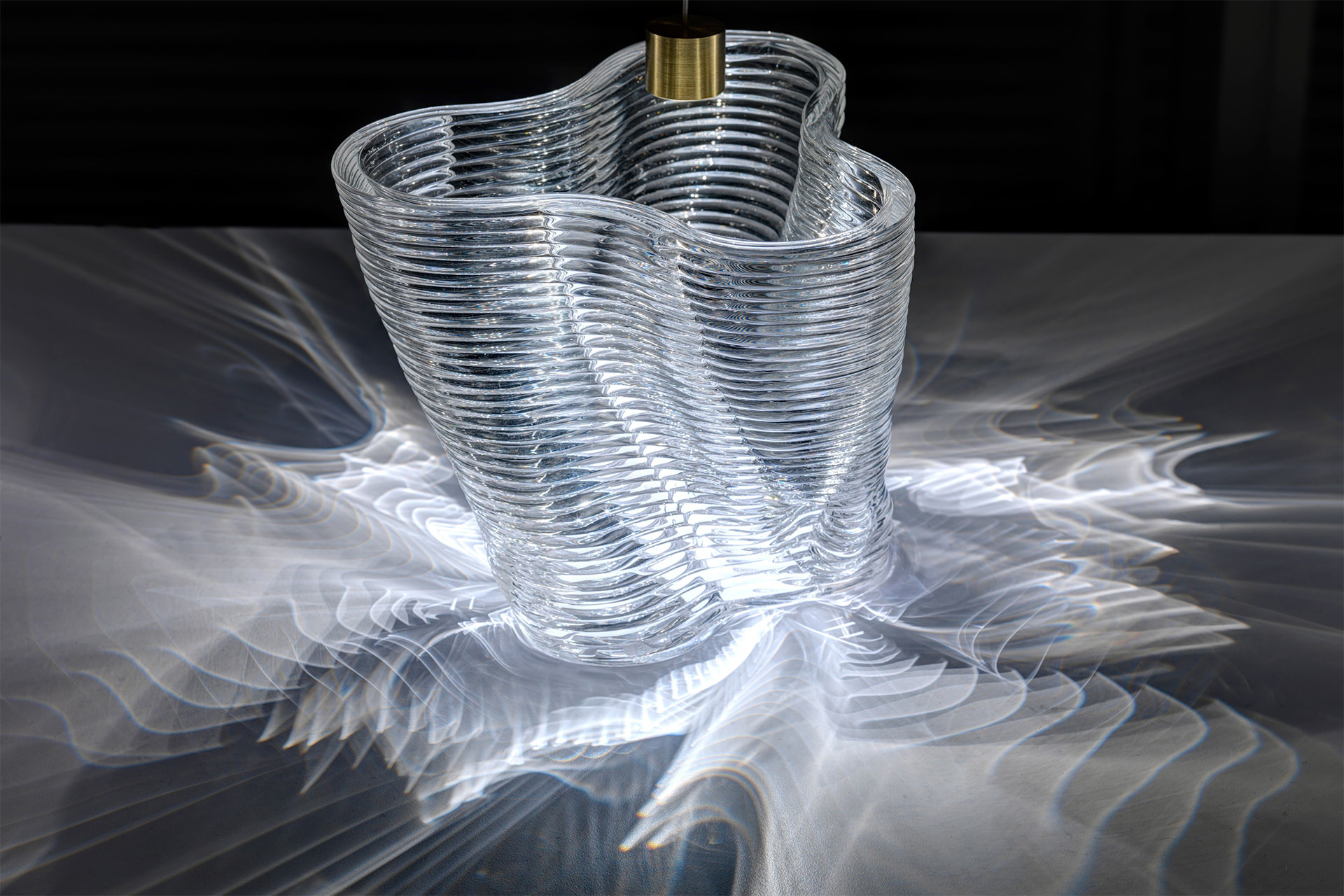

G3DP2(MIT:マサチューセッツ工科大学)

米国の MITメディアラボ は、ガラス3Dプリント研究の先駆者として知られている。2015年、Neri Oxmanらの研究チームが初めて溶融ガラスを層状に押出する手法を発表し、現在の「G3DP2」に発展した。このシステムは、30kgもの溶融ガラスを連続的に積層できる工業規模の装置で、精密な熱制御により透明性と均質性を両立。照明デザインや建築装飾への応用が進んでおり、現在は「Evenline」スタジオが商用運用を行っている。

公式サイトを通じて、同技術で造形されたガラス部品の受注も可能だ。

関連記事:リサイクルガラスを3Dプリントした建築用ブロック

Glassomer(ドイツ)

ドイツの Glassomer 社は、ガラスを液状樹脂のように扱う新素材技術で注目されている。同社は3Dプリンター本体ではなく、ガラス3Dプリント向けの材料開発と受託造形サービスを提供。シリカ粉末と有機バインダーを混合した「Glassomer」素材は、3Dプリント後に焼成して完全な透明ガラスを形成する。ボトルや装飾品、ジュエリーなど、デザイン性と精密性を両立する造形を実現しており、試作や少量生産に強みを持つ。

低温ガラス造形(MITリンカーン研究所)

MITリンカーン研究所は、従来の1000℃以上という高温を避け、わずか250℃でガラスを成形する低温3Dプリント法「Direct Ink Writing」技術を開発。「Direct Ink Writing」により、シリケート溶液と無機ナノ粒子を含むインクを常温で積層し、250℃の鉱物油浴で硬化させる。この手法はエネルギー効率が高く、光学レンズ、マイクロ流体デバイス、高温対応電子部品などに応用できる可能性を示している。

関連記事:MITが複雑なガラス構造を3Dプリント

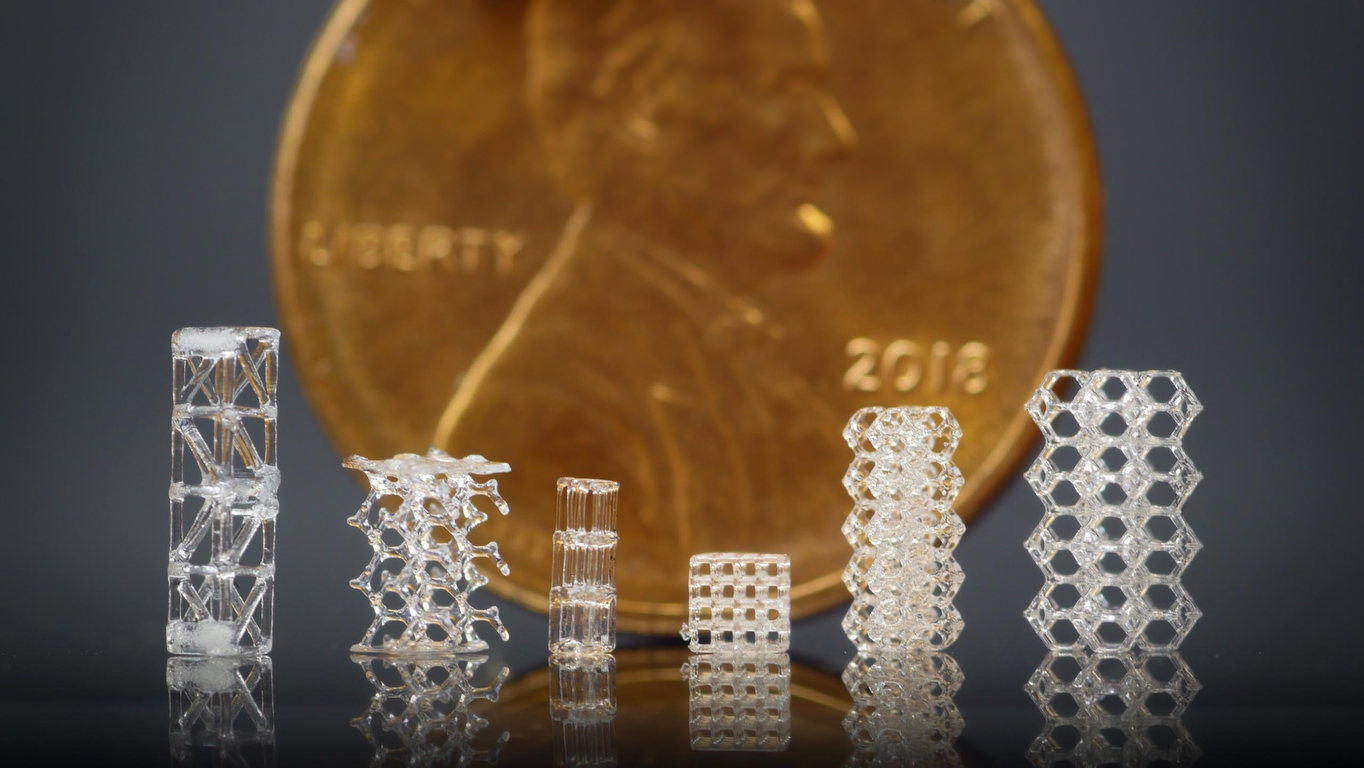

micro-CAL技術(カリフォルニア大学バークレー校 × フライブルク大学)

カリフォルニア大学バークレー校とフライブルク大学の共同研究チームは、「micro-CAL(計算軸光造形)」技術でガラスの微細構造造形に成功。従来の積層方式ではなく、レーザー光を樹脂中に投影して一度に立体を形成する点が特徴だ。造形後は熱処理により有機バインダーを除去し、純粋なガラス構造体を得る。

この技術により、光学レンズ、VR用デバイス、顕微鏡用部品など、極小サイズで高精度なガラス製造が可能となった。

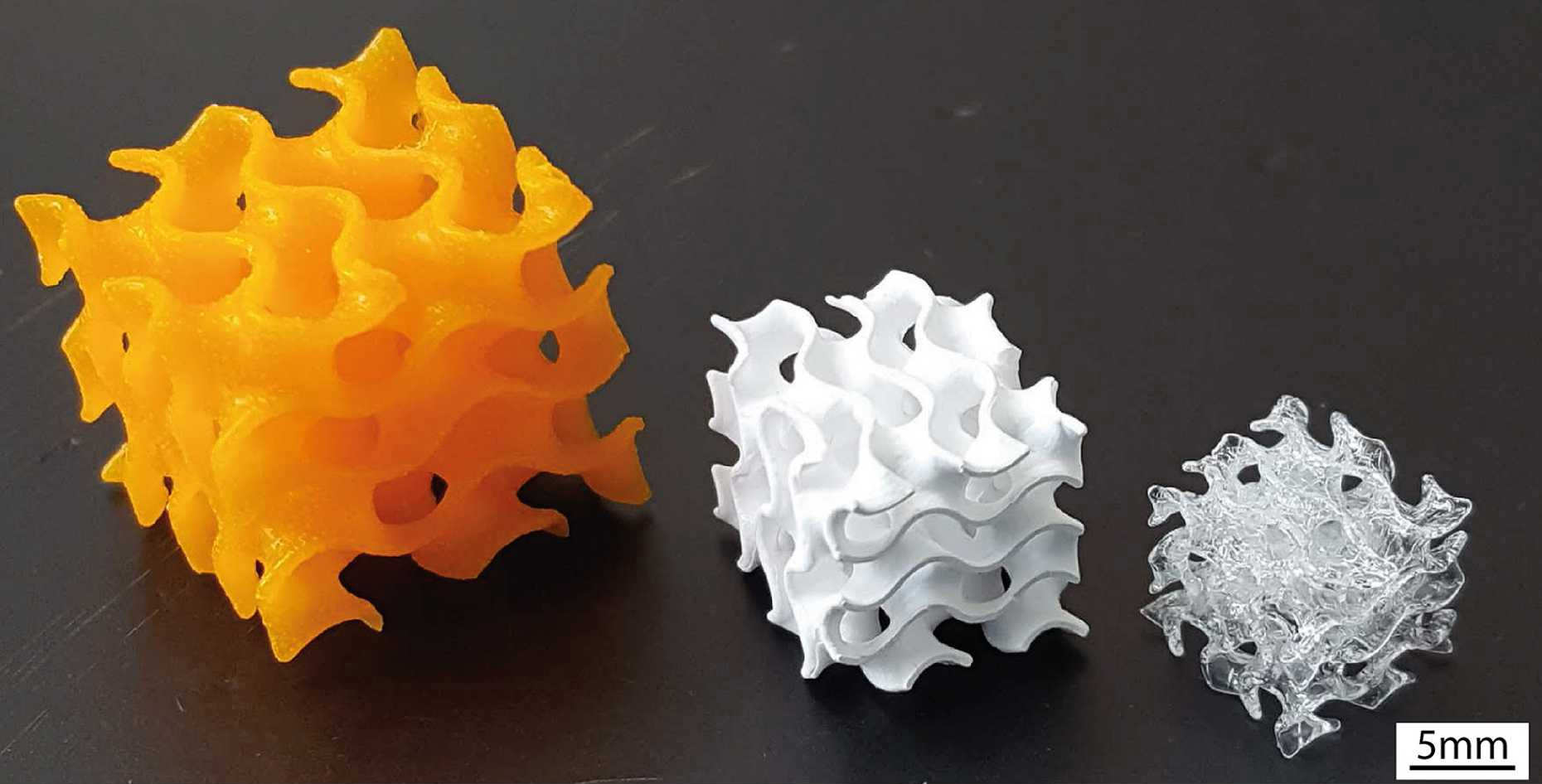

ETH Zurich(チューリッヒ工科大学)のSLA方式

スイスのチューリッヒ工科大学(ETH)は、2019年にステレオリソグラフィ(SLA)によるガラス造形を実証。ガラス前駆体と有機分子を組み合わせた樹脂をDLP光で硬化させた後、600℃で有機物を焼除し、1000℃でガラス化する。結果として、高透明かつ微細構造を持つ多孔質ガラスの形成に成功した。

このプロセスは特許化され、建築用構造材やマイクロ光学素子への応用が検討されている。

関連記事:複雑なガラス形状を生成できる3Dプリント技術

University of Notre Dame(ノートルダム大学)

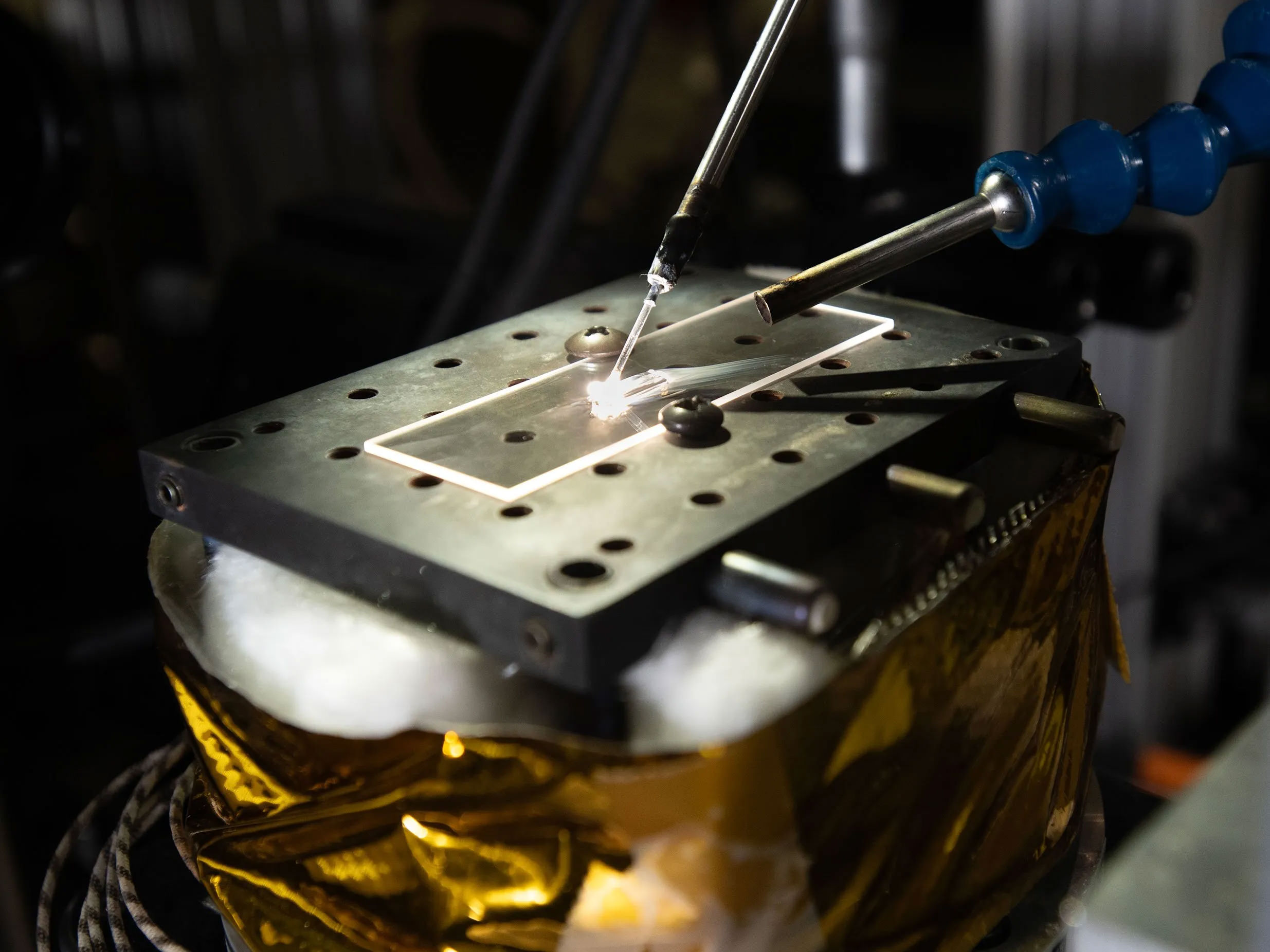

米国ノートルダム大学の研究チームは、CO₂レーザーでガラス棒を加熱・溶融し、基板上に積層する堆積式ガラス3Dプリント法を開発。重力や表面張力を制御することで、2Dパターンや自立構造の造形を実現した。

メキシコのモンテレイ工科大学との共同研究では、空洞構造から完全な透明ガラスの3Dソリッド造形へと発展。まだ精度面の課題はあるものの、今後の改良で高性能なガラス部品製造が可能になると期待されている。

ガラス3Dプリンターが切り拓く、ものづくりの新たな時代へ

ガラス3Dプリンターは、3Dプリント技術の中でも特に革新的な分野として注目されている。高温溶融や光造形、低温硬化といった多様な手法が進化を続け、光学部品、医療デバイス、建築装飾など幅広い分野での応用が現実味を帯びてきた。今後は、より高精度かつ省エネルギーな造形が実現し、「ガラスを自由にデザインできる時代」が到来するだろう。

関連記事

3DP id.arts の最新投稿をお届けするニュースレターへの登録はこちら

最新情報をお届けします

Twitter でid.artsをフォローしよう!

Follow @idarts_jp