3Dプリント中のVOC・微粒子排出を分析、教室に設置された3Dプリンターの安全性を調査

米国の非営利科学研究機関 Chemical Insights Research Institute(CIRI)と、ジョージア州を拠点とする教育支援・科学研究促進の非営利団体 Khaos財団(Khaos Foundation)は、学校で使われる3Dプリンターが室内空気にどのような影響を与えるのかを調査。調査結果によると、3Dプリント中に一時的に微粒子や揮発性有機化合物(VOC)が増加するものの、換気の良い環境や低排出機器を使用すれば健康リスクは極めて低いという結果を示した。

教育現場で普及が進む3Dプリンターだが、その利用に伴う空気環境への影響が懸念されてきた。今回、米国の研究機関CIRIとKhaos財団が実施した調査では、K-12(初等・中等教育)学校および大学の教室において、実際の3Dプリント中の空気質を詳細に測定した結果が報告された。

研究対象となったのは、一般的な教室環境で稼働するFFF方式3Dプリンターで、PLA(ポリ乳酸)やABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)などの樹脂フィラメントを使用。これらの素材は溶融する過程で、微小粒子(PM2.5、PM10)や超微粒子(UFP)、そして揮発性有機化合物(VOC)が発生することが知られている。

調査では、印刷前・印刷中・印刷後の空気質をガスクロマトグラフや粒子カウンターで分析し、3Dプリンターを使用していない教室と比較。その結果、3Dプリント中には一時的に粒子濃度が1〜4倍上昇するケースがあったものの、印刷が終了すると速やかに背景レベルまで戻った。特にPM2.5やPM10といった大きな粒子については顕著な増加は見られなかったとしている。

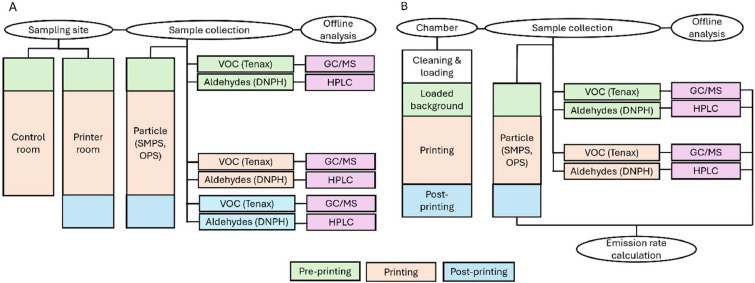

野外調査(A)とチャンバー調査(B)で使用したサンプリング方法の概要

素材別では、ABSを使用した場合にややPM2.5濃度が高まり、PLAでは超微粒子の発生が多い傾向があった。しかし、いずれのケースでも米国環境保護庁(EPA)や世界保健機関(WHO)の基準値を大きく下回っており、健康上の懸念は低いと判断された。また、教室内での人の移動や清掃作業など、3Dプリント以外の要因でも粒子濃度が上昇することが確認された。

VOCの分析では、200種類以上の化学物質が検出されたが、その多くは清掃用剤や化粧品など教室内の日常的な要因に由来していた。3Dプリンターから放出されたとされる物質には、アセトアルデヒド、トルエン、スチレンなどが含まれるが、濃度はいずれも安全基準を下回っていた。ホルムアルデヒドが一部の学校で基準を超えたものの、これは建材や家具などの他要因に起因すると考えられている。

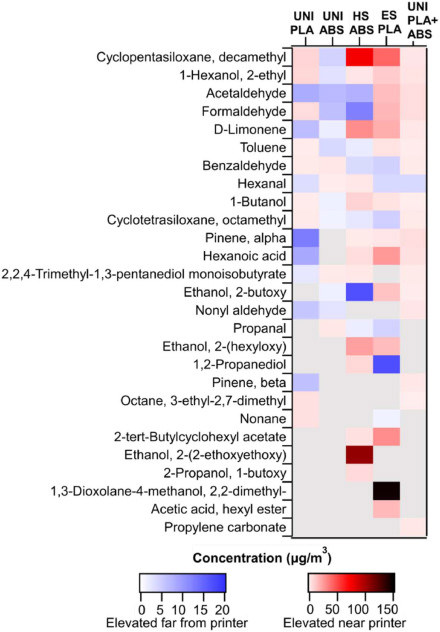

印刷時に検出された10種のVOCと濃度分布

研究者らは、ANSI/CAN/UL 2904という3Dプリンター排出基準と比較することで、教室での実測値が安全域にあることを確認。さらに、教室の換気性能や空気清浄機のフィルター管理が、空気質維持に重要な役割を果たすと指摘した。

最終的な報告書では、「認証を受けた低排出型3Dプリンターを1〜2台程度運用する場合、健康リスクは極めて低い」と結論づけている。ただし、室内の広さ、換気回数、利用頻度によって状況は異なるため、継続的なモニタリングと適切な基準遵守が求められるとしている。

関連記事

- UltiMaker、3Dプリント奨学金制度を新設

- Bambu Lab最新3Dプリンター「H2S」予約開始

- ホットエンド交換で色替えの無駄を削減、Bambu Lab「H2C」2025年末出荷予定

- 包装廃棄物を3Dプリント材料にリサイクル

3DP id.arts の最新投稿をお届けするニュースレターへの登録はこちら

最新情報をお届けします

Twitter でid.artsをフォローしよう!

Follow @idarts_jp