- 2025-7-12

- 建設・建築・インテリア, 最新情報

- 3DPrinting, 3Dプリンティング, concrete, エコ, コンクリート, テクノロジー, 建築・建設, 環境

藻由来の微化石を活用した3Dプリント用コンクリートが脱炭素建築を加速

米国・ペンシルベニア大学(UPenn)研究チームが、3Dプリンターと藻の化石「珪藻土(けいそうど)」を組み合わせた画期的なコンクリートを開発した。素材の中心となるのは「珪藻土(diatomaceous earth)」と呼ばれる、藻類の化石からなる多孔質な天然素材である。

この珪藻土は、多孔質でスポンジのような構造をもち、CO₂を効率よく吸収する性質がある。通常、材料の表面積や多孔性を増やすと強度が落ちるが、この新素材では逆に経年で強くなるという意外な結果が得られた。

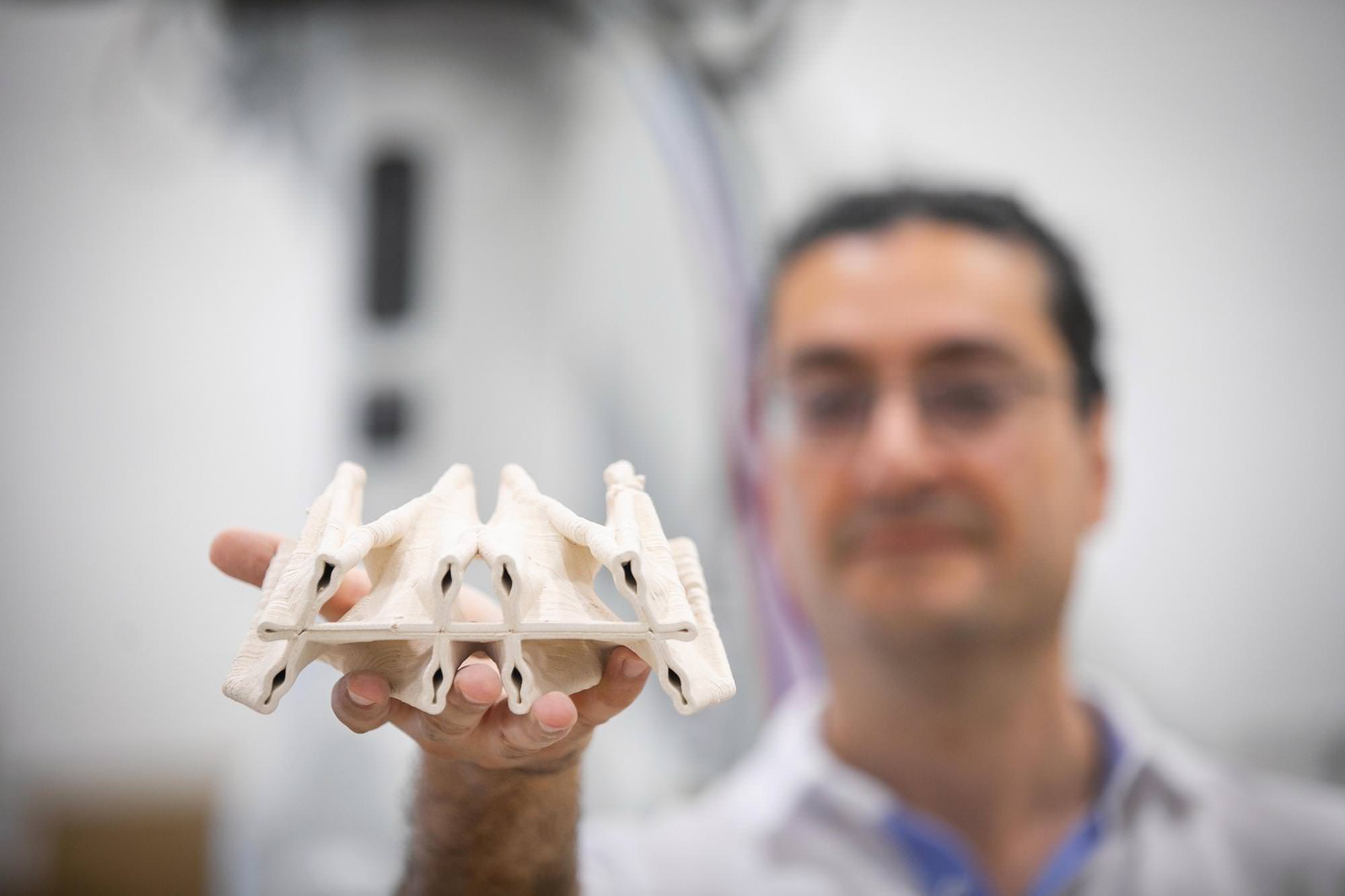

さらに、建築チームはTPMS(三重周期最小曲面)構造を取り入れることで、自然界に見られる効率的な力の分散構造を再現。結果、材料の使用量を60%削減しながらも、強度の90%を維持することに成功した。

この技術のポテンシャルは建築だけにとどまらず、研究チームは海洋再生への応用にも注目している。多孔質な構造はサンゴや貝などの海洋生物の付着に適しており、周囲の水から受動的にCO₂を吸収する機能も持つ。建材でありながら、環境再生の一翼を担う可能性を秘めている。

現在、UPennチームは実際の床材や外壁としてのスケーラビリティの検証を進めており、セメント以外の結合材を使ったさらなる進化も視野に入れている。

研究を率いたShu Yang教授は、「コンクリートを“固定された素材”ではなく、“環境と反応する動的な素材”と捉え直したことで、新しい可能性が見えました」と語っている。

関連記事

3DP id.arts の最新投稿をお届けするニュースレターへの登録はこちら

最新情報をお届けします

Twitter でid.artsをフォローしよう!

Follow @idarts_jp