- 2025-11-6

- 最新情報

- 3DPrinting, 3Dプリンティング, ARMY, Bambu Lab, navy, UAV, USAF, テクノロジー, ドローン, 国防総省, 米軍, 軍事, 軍用

3DプリンターでFPVドローンを内製化、米陸軍第25歩兵師団が致死能力を検証しインド太平洋での即応性を強化

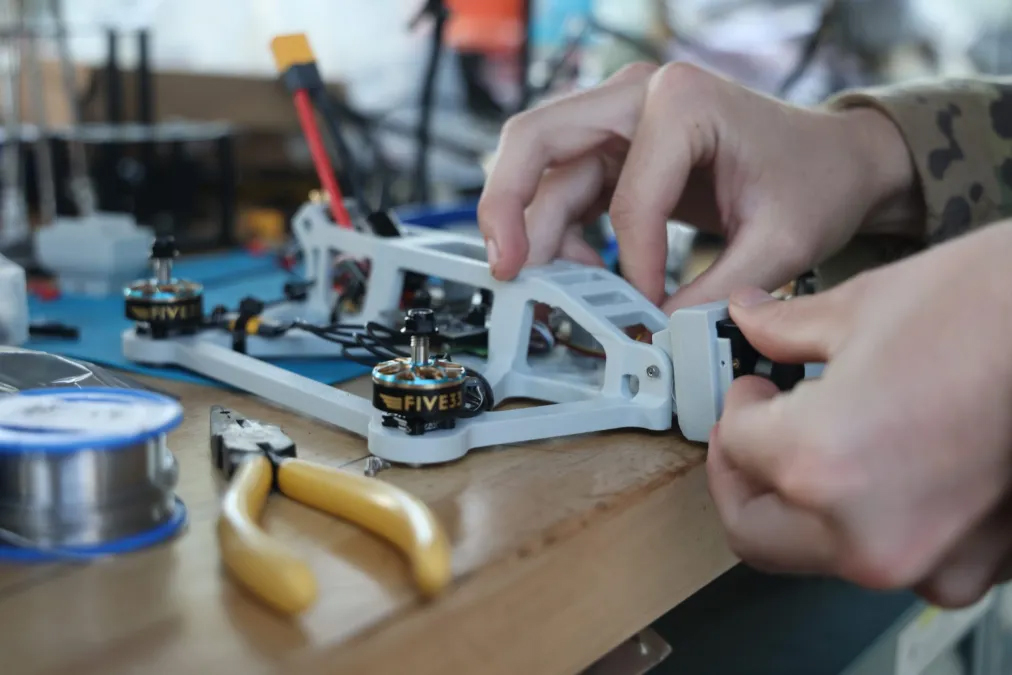

インド太平洋(INDOPACOM)域で活動する米陸軍の第25歩兵師団は、3Dプリント技術、センサー、通信、持続力向上技術などを使って迅速に解決策を形にする部隊レベルイノベーション・実験プログラムである「Lightning Labs」の一環として、攻撃型FPVドローン「Capstone」を内製し、爆発物処理(EOD)チームと連携した起爆システムを構築した。

AUSA年次総会で、補修・保全を中心に3Dプリンター活用を拡大する方針を示した米陸軍の同師団は、FPVドローン「Capstone」を部内で設計・製造し、EODチームが起爆機構を開発。部内完結の「有機的」生産により、補給線に依存しにくい迅速な配備と改修が可能になることを示した。

インド太平洋地域は、熱帯群島から極寒の氷原まで地形と気候が多様で、部品輸送や修理拠点の確保が難しい。こうした環境下で注目されているのが、3Dプリンターと3Dプリント技術による現地製造と即時補修である。必要な部品やドローン外装を現場で造形できれば、補給線に依存せず短時間で稼働を維持できる。FPVドローンのような小型機なら、低コストで改良を重ねられ、戦術への反映も迅速だが、その一方で課題もある。最大の懸念はサイバーセキュリティで、設計データの流出や改ざんは深刻なリスクを招く。また、爆発物処理(EOD)チームとの連携では、安全管理や統制の徹底が欠かせない。さらに民生技術を軍事利用する際の倫理的・法的整合性も問われる。

従来の集中生産・長距離補給に比べ、分散型の3Dプリント製造は在庫負担を減らし、設計変更を即反映できる柔軟性を持つ。災害対応や医療現場で実証されているように、現地即応力は軍事でも有効だ。小型無人機の普及が進む今、「前線で作り、前線で改良する」という運用サイクルが新たな標準になりつつある。

米陸軍の事例は、整備効率と即応力を両立させるロジスティクス革新を示しており、その成功の鍵は、①設計データの管理、②造形品質の標準化、③サイバー・安全・倫理を統合した運用体制にある。3Dプリント技術は、戦場に限らず災害対応や社会インフラ補修など、「どこでも造れる未来」を現実に変えつつある。

関連記事

- 米軍がブラックホーク飛行中にドローン部品を3Dプリント

- 米陸軍、兵士に3Dプリントドローン訓練を実施

- 英陸軍、攻撃ドローン製造に「Bambu Lab」3Dプリンタを導入

- ウクライナ軍、3Dプリンタでドローンを量産

3DP id.arts の最新投稿をお届けするニュースレターへの登録はこちら

最新情報をお届けします

Twitter でid.artsをフォローしよう!

Follow @idarts_jp